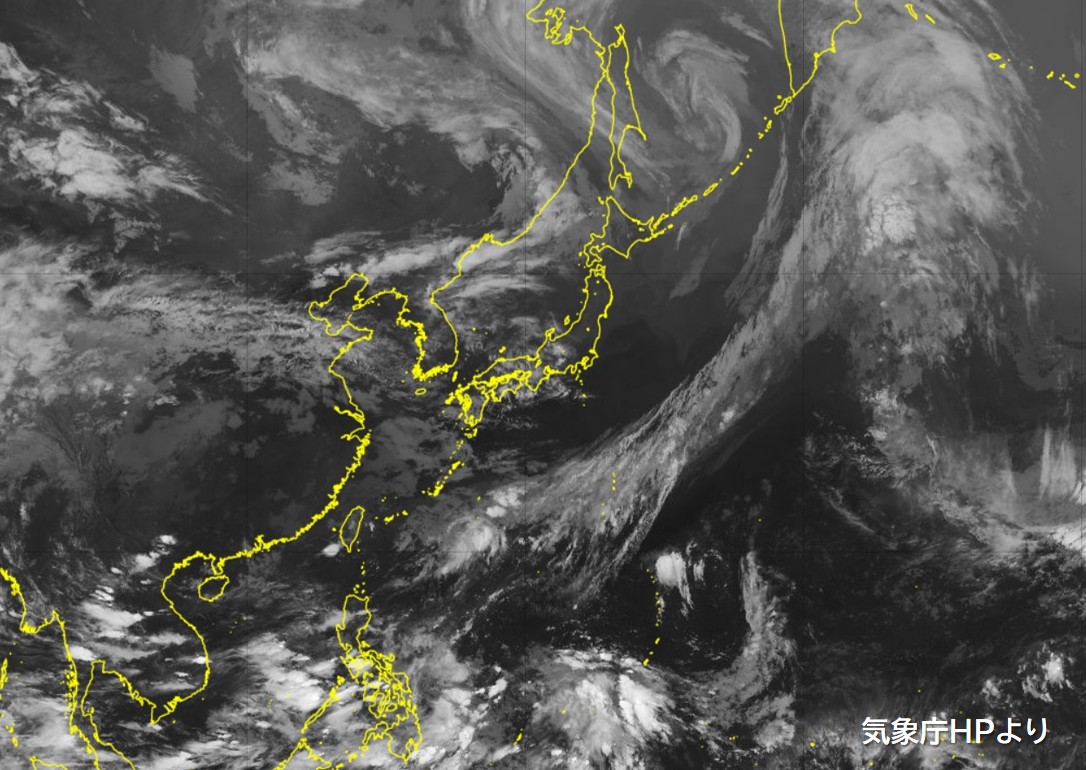

来週は梅雨前線が本州付近に停滞する見通しで、

いよいよ本格的な大雨のシーズンを迎えそうです。

また、フィリピンの東の海上で対流活動が活発になってきました。

台風1号もそろそろ発生しそうな状況です。

台風の統計がある1951年以降、台風1号の発生が6月以降にずれ込んだのは、

今年を含めて7回しかありません。ただ、過去の統計を見る限り、台風1号の発生が遅くても、

年間の発生数にはあまり関係していないようです。

ことしの夏は、フィリピン周辺で海面水温が高く、対流活動が活発になる予想のため、

台風の発生が多くなったり、台風が発達したりするおそれがあるため注意が必要です。

|

第1号の発生日時が遅い年[協定世界時] |

||

|

順位 |

年 |

発生日時[協定世界時] |

|

1 |

1998 |

1998年7月9日06時 |

|

2 |

2016 |

2016年7月3日00時 |

|

3 |

1973 |

1973年7月1日18時 |

|

4 |

1983 |

1983年6月25日06時 |

|

5 |

1952 |

1952年6月9日18時 |

|

6 |

1984 |

1984年6月9日06時 |

|

7 |

2024 |

2024年5月25日12時 |

|

8 |

1964 |

1964年5月15日06時 |

|

9 |

2020 |

2020年5月12日12時 |

|

10 |

2001 |

2001年5月11日00時 |

※統計期間:1951年~2024年

気象庁|発生日時 気象庁webサイトより転載(2025年6月5日)

台風の統計で気になっていることが一つあります。

それは、気象庁webサイトの台風の発生日時が【協定世界時】が基準になっていること。

(※参考値として、月ごとの台風の発生数は日本標準時基準も記載があります)

台風は日本だけに影響する訳ではないですし、日付変更線を越えて発生することもあるので、

世界協定時で統計をとることに意味はあると思います。ただ、台風が発生している最中は

日本標準時基準を使っているのに、統計だと協定世界時が基準になっていることに

違和感を覚える方が多いのではないでしょうか。

「何を細かいことを気にしているんだ」と思う方もいるかもしれませんが、

私が専門?としている宇宙天気では、以前から時刻表記の基準が問題となっています。

太陽フレアなど宇宙で発生する現象は協定世界時が使われていますが、

地球で発生する電離圏嵐などは日本標準時が基本的に使われています。

一連の現象で基準に違いがあるため、

影響がでるまでのタイムラグが直感的に分かりにくい弊害があります。

現在、NICT(情報通信研究機構)では、「新宇宙天気イベント通報」と

「宇宙天気情報利用ガイドライン」の策定が進められています。

私もドラフト版のレビューに参加しているため、この時刻表記に関して疑問を呈してきました。

その甲斐あってか、新情報に関しては世界協定時(日本標準時)の形式で

併記することになりました。

国の機関が発表しているからそのまま使うのではなく、

キャスターとしてどのように表現すれば伝わるのか、

考えて改善を続けることが大事だと思っています。

担当理事:斉田季実治